Professer

高松 敦子

担当講義

学部

数理生物学(前期 月曜3限)

生命科学A(前期 月曜4限)

大学院

生命システム論 (後期 水曜5限)

略歴

1998年理化学研究所 奨励研究員,基礎科学特別研究員

2000年科学技術振興事業団さきがけ研究21 専任研究員

2003年科学技術振興授業団CREST 研究員

2004年早稲田大学 理工学部 助教授/准教授2009年早稲田大学 理工学術院 教授(現在に至る)

学歴

1989年東京工業大学 理学部応用物理学科 卒業

1991年東京工業大学 大学院 理工学研究科応用物理学専攻修士課程 修了

1997年東京工業大学 大学院 生命理工学研究科バイオサイエンス博士後期課程 修了,

博士(理学)

Members

(Clickすると研究内容を表示します)

M2

須田 智晴

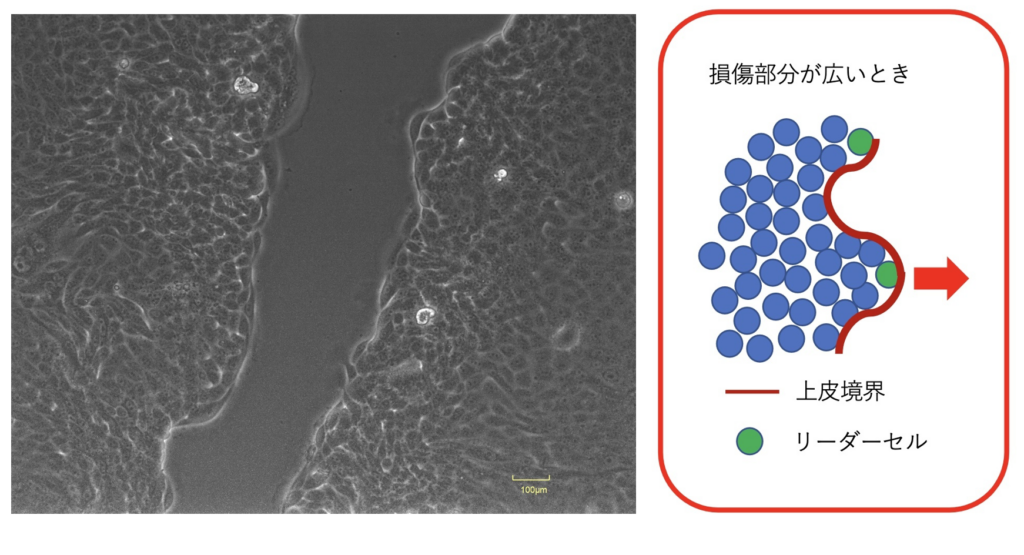

研究テーマ:上⽪境界上の創傷治癒初期における細胞の振る舞い解析

創傷治癒とは上⽪組織が細胞のない空間ができた際、それを修復しようとする働きのことを指します。組織に空間ができると、その近隣細胞が増殖と運動を繰り返すことで空間を塞ぐ様子が観察できます。特に空間に面する境界上では、リーダー細胞と呼ばれる細胞が不規則に現れ、周囲の細胞を牽引しながら組織を移動させる役割を担うことが知られています。私の研究では組織に空間ができた際の境界付近の細胞の形状の変化、リーダー前駆細胞と隣接する細胞の速度などを計測しています。これらのデータからリーダー細胞の出現の条件、周囲細胞の状態変化の定量を行い、上皮境界上の細胞の振る舞いを解明することを目的としています。

尾山 皓亮

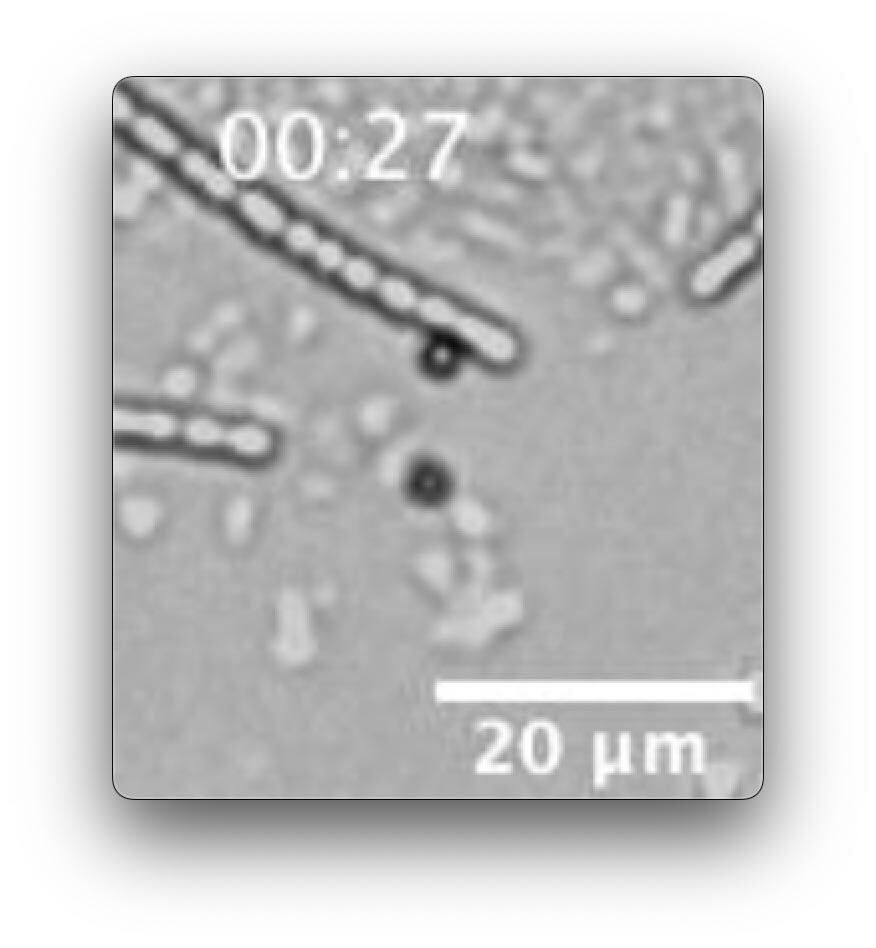

研究テーマ:運動性シアノバクテリアのpili線毛様構造物の駆動力解析

我々の研究は単純な構造を持つ運動性シアノバクテリアの集団形成を調べることにより集団形成そのもののメカニズムを探ることを目的としている。

本研究の研究対象である運動性シアノバクテリアPseudanabaena sp.NIES-4403には線毛様構造物(以下線毛)と呼ばれる細長い毛のような構造があると考えられている。線毛には先端が付着しやすい性質、伸縮を繰り返す性質の二つがあることが明らかになっている。その性質から表面上を這いずる様な運動と個体同士が相互に作用し集団形成を行う上で必要な構造であると考えられている。

本研究では線毛が引き込まれる駆動力を算出することを目的としている。線毛は通常の光学顕微鏡では観察できないことから、先端に観察可能なサイズのビーズを付着させることによりその運動を観察する。本研究は「目に見えない運動を観察する」研究であると言える。

川田 進太郎

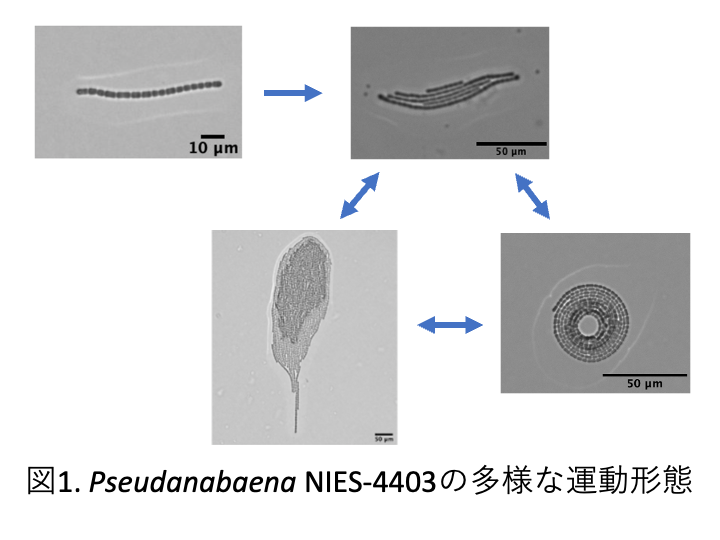

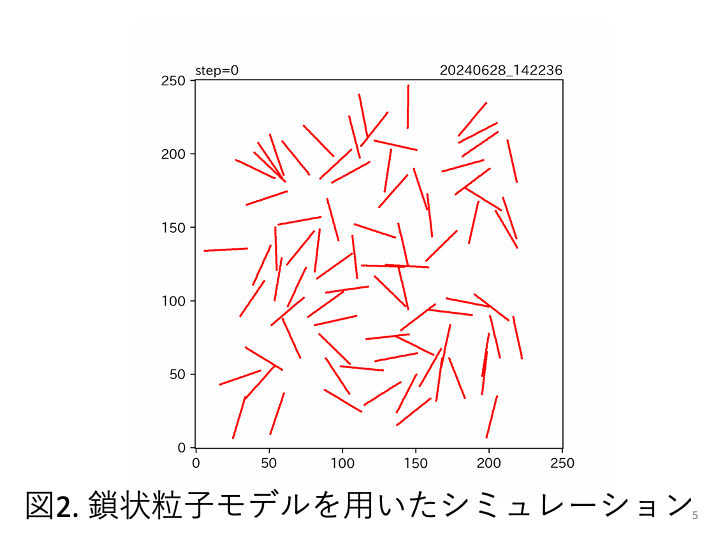

研究テーマ:鎖状粒子モデルを用いたシアノバクテリアの線毛による力と集団運動の関係

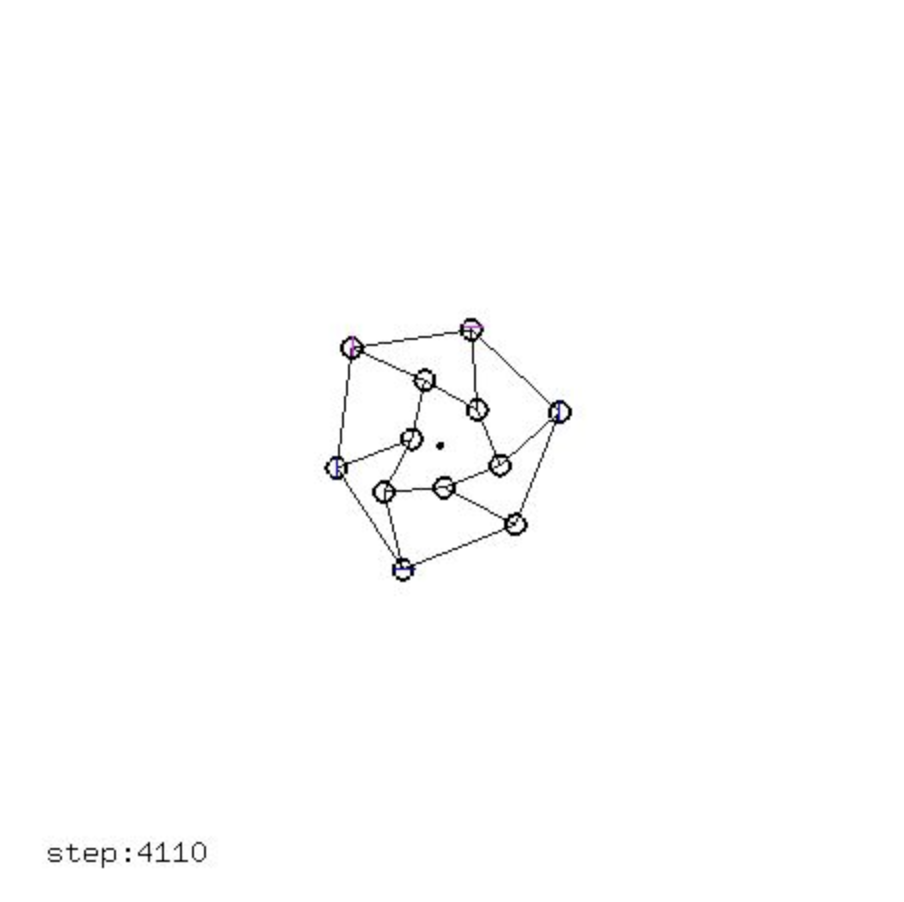

私が研究対象とするのはシアノバクテリアの一種Pseudanabaena NIES-4403という生物で,単個体でいるときは鎖状に細胞が連なった単純な形態をしている一方で,個体が集まって集団を形成すると回転運動や並進運動などをする多様な集団での運動パターンを見せる.(図1,提供M2松岡)

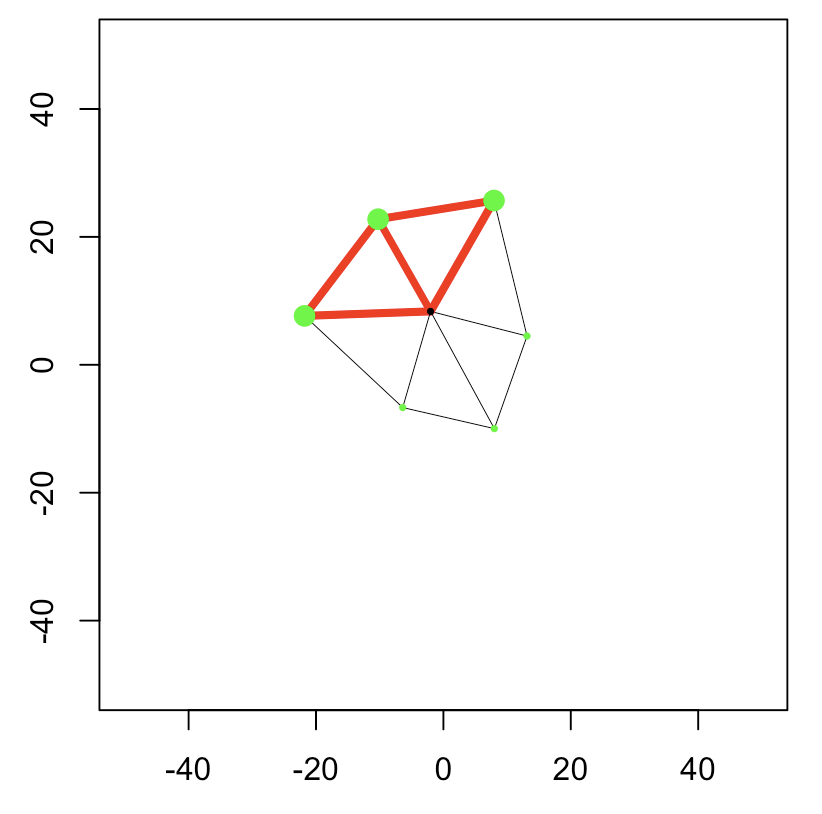

先行研究としてPseusanabaena単個体の細胞を粒子とみなしてモデル化をし,運動方程式から働く力を計算することで集団での運動を再現するといった研究が過去に行われていた(図2)が,単個体から集団へと遷移するメカニズムの詳細については未解明なことも多かった.

私の研究ではPseudanabaenaの細胞から生えている線毛から生じる駆動力や引力を変えたモデルを作成し,モデルと実験結果を比較することによって,単個体が集団へと遷移する際に重要となる力について考え,シアノバクテリアの運動について知見を得ることを目的として研究を行なっている.

川畑 拓真

研究テーマ:複数細胞の運動・形態解析と数理モデル化

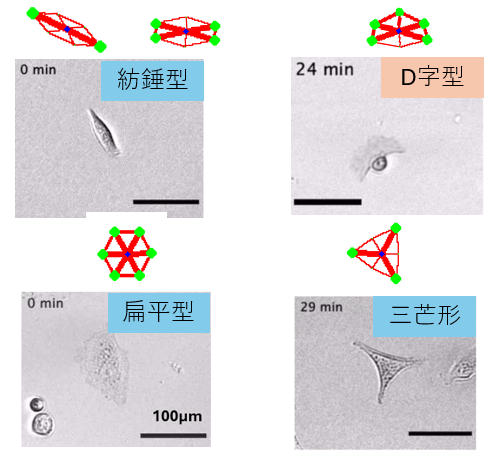

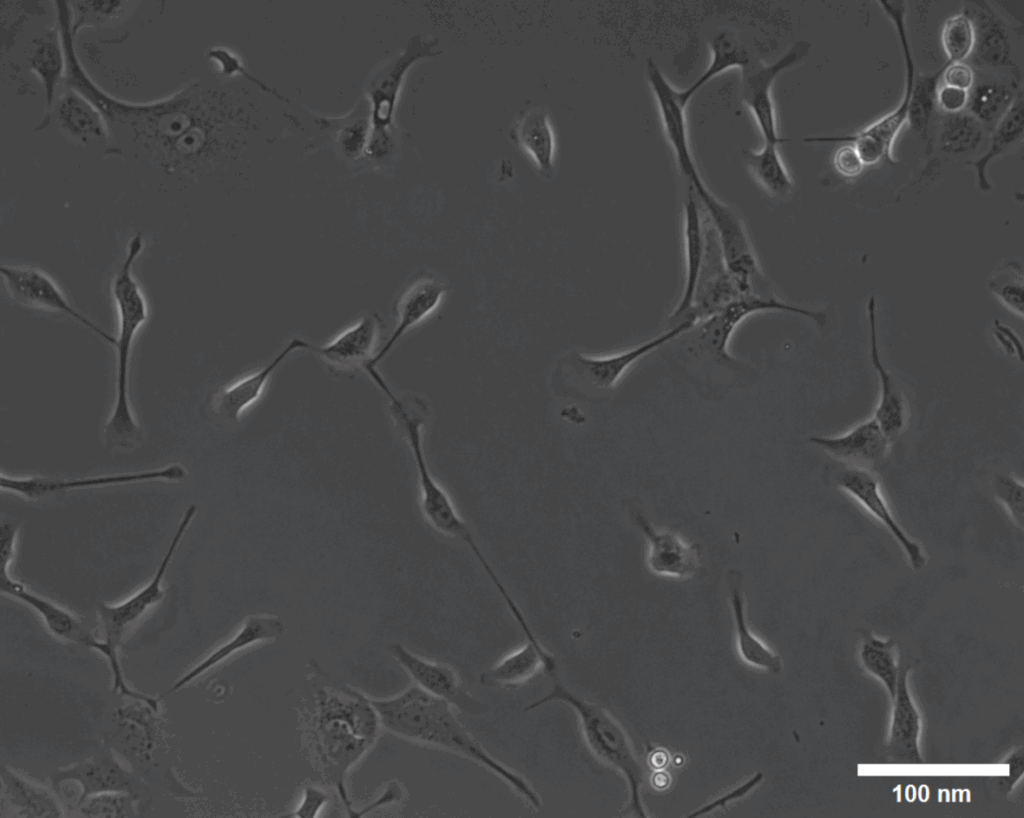

細胞の運動メカニズムの解明を目的とし、MDCK細胞と呼ばれるイヌの腎臓由来の細胞を用いた研究を行っています。この研究では、培養したMDCK細胞の撮影データを解析し、細胞の運動速度や複数の細胞間での細胞間相互作用が運動に与える影響を調べています。また、細胞の形状と運動パターンを解析し、形状の分類、形状に偏りや特定の運動パターンがあるのかについても調べています。そして、C++を用いて細胞に働く物理的な力や解析によって得られた周囲との相互作用を反映したモデルを構築しています。このモデルでは、ひとつの細胞を6個の頂点とそれらを結ぶ線で表現し、各頂点に対して運動方程式を立て、働く力を計算し、細胞の動きを再現しています。モデルの有用性を確認するために安定性解析を行い、その都度式やパラメータの修正を行うことでより正確なモデルを目指しています。現在、単一細胞モデルの構築は完成し、次のステップとして細胞数を増やしても同様に実行されるように取り組んでいます。この研究で細胞運動の物理的メカニズムを解明することで、創傷治癒といった細胞の集団運動やがん細胞の転移などの医療問題の解決に寄与できると考えています。

髙橋 杏

研究テーマ:数理モデルを用いた粘菌の馴れメカニズムの研究

単細胞生物の粘菌をモデル生物に,神経系を持たない生物の学習行動メカニズムを研究しています.

粘菌はアメーバ状の生物で,内部を原形質が流れる輸送管が,ネットワークのように広がっています.また,学習行動の一種である馴れを示すことが明らかになっていて,粘菌の馴れは,輸送管ネットワークと密接に関係することが示唆されています.

一方で,粘菌が示すいくつかの現象は,数理モデルによって説明されています.例えば,迷路の中で最短経路を導出する迷路探索行動は,数理モデル化されています.本研究では,粘菌の輸送管ネットワークモデルを作成することで,馴れメカニズムの解明に取り組んでいます.

長瀬 賢造

研究テーマ:真性粘菌変形体における重量依存性の記憶について

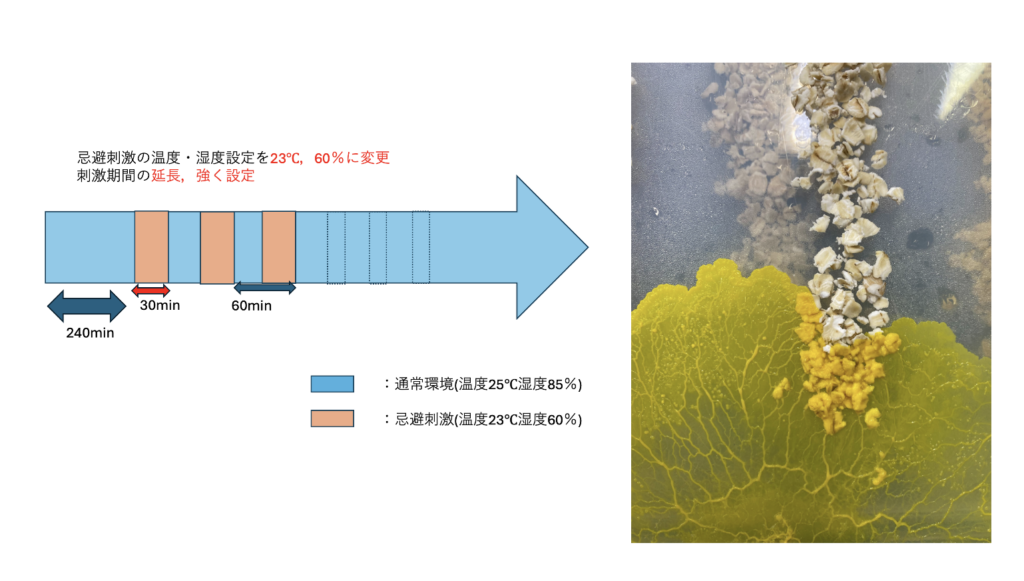

私の研究では真正粘菌変形体(粘菌)の周期的時間刺激に対する記憶力が粘菌の重量ごとに変わってくるのかをテーマに研究している。粘菌は脳や神経系を持たない多核の単細胞生物であり、高温高湿度の環境(通常環境)を好み、低温低湿度の環境(忌避環境)を苦手としている。通常環境ではシート状に伸展するが、忌避環境を刺激として与えると伸展の速度が低下することがわかっている。先行研究では忌避環境を刺激として1時間周期ごとに3回与えると、3回目の刺激から1周期後の忌避環境を刺激として与えていない通常環境でも、粘菌は自発的に伸展する速度を低下させていることが明らかになった。このことから、粘菌は環境の変化を記憶していると考えられる。私は、この記憶に着目して、粘菌の重量が記憶力に関係しているかを明らかにする研究をしている。粘菌の撮影データを,画像処理をしてから,粘菌の先端座標を求め、粘菌の伸展速度を求め速度データから粘菌の速度の振幅を求める。定量的なデータを得るため,画像処理を行いまた定量的に解析を行うだけではなく、定性的な観察を行い粘菌の記憶力を重量ごとに異なってくるのかを明らかにすることを目標としている。

宮本 康平

研究テーマ:二層-粒子ファイバーモデルを用いた細胞キラリティの解析

生物の臓器には左右非対称な形状のものがあり, その非対称性は細胞一つ一つのキラリティによって作られることが示唆されている. このような単体細胞におけるキラルな動態のメカニズムを明らかにすることは, 臓器の発生異常などの疾患の原因特定につながることが期待される. しかし, 細胞内のアクチンストレスファイバーが細胞キラリティを作り出す力学的機構には, 実際の細胞を用いた実験や観察だけでは明らかになっていない部分が多く, 本研究では数値シミュレーションとシステム解析によって数理的な視点から単体細胞におけるキラルな動態の特性や原理について明らかにすることを目指している.

単体細胞の運動と形態について解析したモデルには粒子-ファイバーモデル(Particle-Fiber モデル) があり, PFモデルを用いた研究ではMDCK細胞に見られるような多様な形態が確認された一方で, 細胞の回転など細胞内キラリティに関連した運動形態は表れなかった. そこで, 本研究では細胞運動の駆動力であるアクチンストレスファイバーのパターン形成に着目し, PFモデルの理論をベースに回転運動などの形態も解析可能な「二層粒子-ファイバーモデル」を構築した. 現在, 本モデルを用いたシミュレーションと解析を進めている.

Fig 1. 二層-粒子ファイバーモデルを用いたシミュレーションの様子

M1

天城 友伸

研究テーマ:基質への着脱による細胞モデルの挙動の制御

上皮細胞の一種であるMDCK細胞は、単個体の状態で多様な運動や形態を示すことが知られている。この多様な運動や形態の表現においては、細胞内の遺伝情報だけでなく、細胞骨格や基質との接着など力学的要素も大きな影響を与えている。そして、過去には細胞単個体を正多角形で表現したPF(Particle-Fiber)モデルを用いて、細胞の多様な動態を力学的な要素のみで再現する取り組みが行われた[1]。この取り組みによって、細胞が表現するそれぞれの形態を、力学的な要素のみで説明可能であることが示唆された。しかし、現状のPFモデルでは、表現される細胞の形態の割合が実際の細胞とは大きく異なっており、それぞれの形態間の遷移に関する力学的な説明は十分でない。

本研究では、PFモデルにおいて細胞の形態の遷移に寄与している粒子の接着・脱離処理に注目する。接着・脱離処理のパラメータ、或いは式そのものを再検討し、表現される細胞の形態の割合を実際の細胞に近づけることで、形態の遷移を力学的な要素のみで説明することを目指している。そして、細胞単個体の多様な動態に関する力学的な説明を応用することで、細胞の集団運を力学的要素のみで説明することを最終的な目標としている。

細胞の画像撮影:中村寛子研究員(東海大学)

文献

[1] Mise, S., Shibagaki, S., Nishikawa, S. et al. Diversity in self-organized forms and migration modes in isolated epithelial cells. Artif Life Robotics 25, 523–528 (2020). https://doi.org/10.1007/s10015-020-00640-4

千葉 祐也

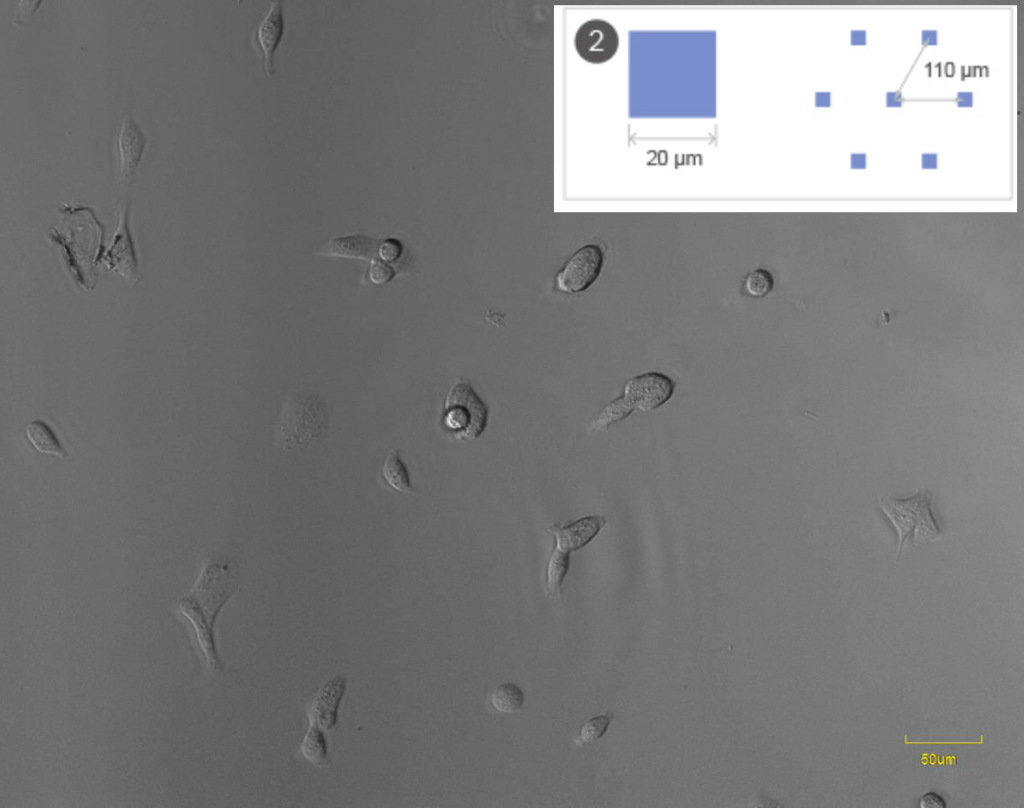

研究テーマ:円形領域内における複数上皮細胞の挙動解析

MDCK細胞(Madin-Darby canine kidney cell)は上皮細胞の一種で、細胞単体では多様な形態をとりながら運動することが知られている。また複数細胞では、細胞どうしの相互作用によって更に複雑な挙動をみせる。先行研究では、半径が20µmほどの円形領域内にMDCK細胞を播種することで2細胞が回転する様子が観察された[1]。現在の私の研究は、円形領域内における複数細胞の回転運動の様子を画像解析することで、本研究室で現在作成している細胞の数理モデルの有効性について検証することを目的としている。画像はMDCK細胞を正方形領域に播種してから1時間後に撮影したものである。

[1] Segerer, Felix J., Florian Thueroff, Alicia Piera Alberola, Erwin Frey, and Joachim O. Raedler. “Emergence and Persistence of Collective Cell Migration on Small Circular Micropatterns.” Physical Review Letters 114, no. 22 (JUN 2, 2015).

中澤 颯也

研究テーマ:粘菌の剛性の環境依存性

生物は環境によって振る舞いを変えます。真性粘菌変形体Physarum polycephalumは多核の単細胞生物で、培地である寒天に含まれる化学物質によって、形態や運動性が変化する生物です。例えば、餌であるオートミールを混ぜた培地では円形のシート状に、真性粘菌変形体が忌避するKClを混ぜた培地では樹状に成長します。

こうした環境による振る舞いの違いが発生するメカニズムを明らかにすることが研究目的です。

先行研究から、寒天培地に含まれる化学物質が細胞骨格に影響を与えていると予想されます。細胞が、好ましい環境では柔らかく、嫌な環境では硬くなっているという仮説を立て、真性粘菌変形体に物体を押し込んだ時の負荷と変位から、細胞の剛性を調べる実験を行っています。

藤田 士人

研究テーマ:光刺激による時間周期記憶と空間周期記憶の比較

粘菌は、周期的な刺激を与えると、実際には刺激を与えていなくても刺激後同じ位相で、刺激を与えた時と同じ忌避反応を示すことがある。また、粘菌は、輸送管ネットワークと呼ばれる、人間で言う血管や神経系のような器官に記憶を保存すると言われている。私の研究では、時間(ex.60分間に1回、10分間の刺激を計3回)と空間(ex.3cmに1回、1cmの刺激を計3回)の2種類の周期的な刺激を粘菌に与え、それぞれの輸送管ネットワークを解析することで、両者を比較し、その違いを見つけることを目的としている。

B4

大石 真帆

研究テーマ:コラーゲン基質剛性がMDCK単個体の運動性および形態に及ぼす影響

コラーゲン基質上でMDCK細胞を培養すると、ポリスチレン培地ではあまり見られない”仮足を複雑に発達させた形態”が良く見られます。これは、コラーゲン基質の線維状の構造に沿って細胞が仮足を伸ばしやすくなるからだと考えられています。また、細胞外基質の硬さが増すと、ストレスファイバーが発達しやすく、細胞と基質の脱離確率が減少するとされています。したがって、コラーゲン基質の剛性(ヤング率)を変化させた時に、運動性や形態にどのような影響があるのかを調査します。将来的には、培養環境によってMDCK細胞の動態を制御することが可能なのかを明らかにしようと考えています。

大塚 悠平

研究テーマ:蜘蛛の巣の画像データからの力学パラメータ推定と損傷応答解析

小國 晴

長塚 綾真

研究テーマ:規則性のある空間配置に対する真正粘菌変形体の記憶

真正粘菌変形体(Physarum polycephalum)は忌避物質による周期的な空間変化という刺激を受けると、刺激を与えていない仮想刺激区間でも、刺激時と同様の速度低下を示すことがある。このことから、真正粘菌変形体は周期的な空間変化を記憶したと考えることができる。そこで私の研究では、真正粘菌変形体が忌避物質による規則的な空間配置を記憶するのかについて調べている。具体的には、レーン上に忌避物質を用いて作成した障害物を規則的に配置した状態(刺激区間)で真正粘菌変形体を伸展させると、それを避けるように進んでいく。そして、障害物を配置していない仮想刺激区間を設けて、真正粘菌変形体が刺激区間と同様の回避行動を示すのかについて調べるという実験を行なっている。

服部 大輝

研究テーマ:細胞集団と単細胞の動態を統合的に表現する Vertex–PF モデルの構築

創傷治癒や組織形成と言った生物学的プロセスにおいて、細胞の挙動は重要な役割を果たすことが知られている。しかし、細胞の実験や観察だけでは細胞や細胞集団の挙動の全てを明らかにすることはできない。そこで、高松研究室では数理モデルを用いた細胞や細胞集団の解析を行なっている。本研究では、細胞組織の挙動を表現することに長けているVertex モデルと、細胞単個体の運動や形態を表現することに長けている粒子-ファイバーモデル(Particle-Fiber モデル)の二つを融合した、細胞組織内部の細胞単個体の運動や形態を表現できるVertex-PFモデルの構築を行っている。この数理モデルを用いた解析で、生物学的プロセスの解明につながることを期待している。

原田 紗

研究テーマ:多粒子-多層PFモデルによる複雑形状の解析

私の研究では、複雑な形態をとるMDCK細胞の運動メカニズムに注目している。MDCK細胞は、特別な環境変化がなくても非対称に伸びたり、分岐したりするなど、多様な形態を自発的にとることが知られている。本研究では、そうした形態変化を、「粒子」と「繊維」の構造によって細胞を表現する多粒子・多層Particle Fiber(PF)モデルを用いて再現することを試みている。特に、形態の変化がどのような構造的・力学的要因によって引き起こされるのかを数理的に解析することを目的としている。将来的には、基質の硬さや組成といった外部環境との相互作用もモデルに取り入れることで、より現実的な細胞挙動の再現と理解に繋がることが期待される。

稗田 隼人

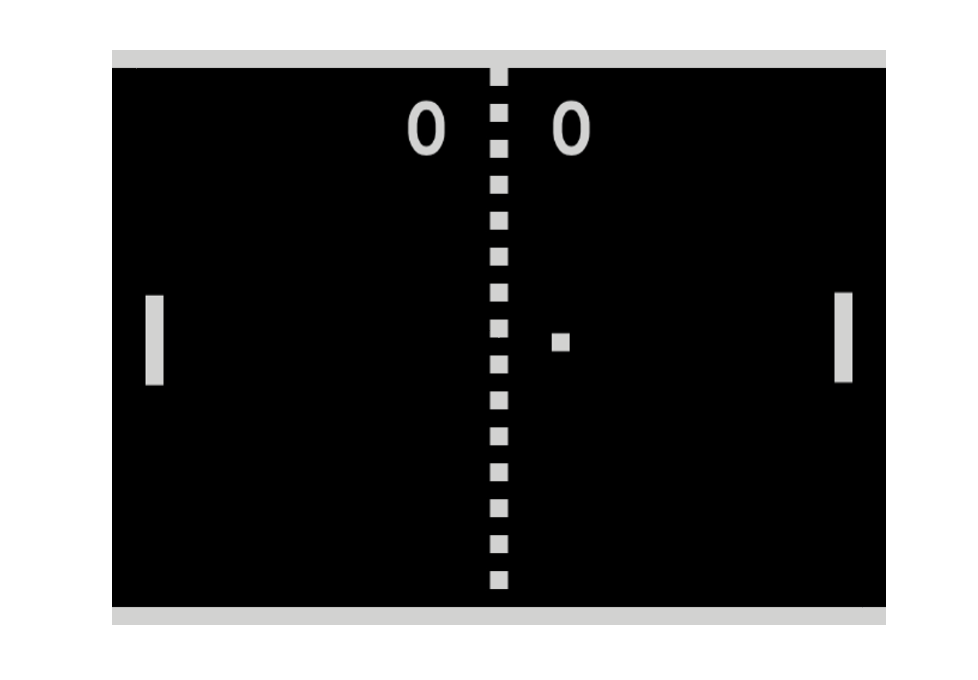

研究テーマ:粘菌にゲームをさせる

私の研究テーマは、「粘菌にゲームをさせる」という実験的アプローチです。これは、ニューロンの集団に対して電気刺激によるフィードバックを与えることで、PONGというシンプルなゲームのプレイを実現した先行研究に着想を得たものです。本研究では、その手法を粘菌に応用し、非神経系生物における情報処理能力や適応行動の可能性を探っています。

参考文献

[1] Kagan, B. J. et al. In vitro neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world. Neuron 110, 3952-3969.e8 (2022).

[2] Pong Game, https://www.ponggame.org/#google_vignette, 2025/05/09アクセス

福当 琉介

研究テーマ:運動性シアノバクテリアの双方向運動解析

生物にとって運動は生存戦略、集団形成、環境応答の基盤であり、最も重要なものと言える。私の研究では単純な構造を持つ運動性シアノバクテリアを研究対象として生物の運動メカニズムについて知見を得ることを目的としている。

研究対象であるPseudanabaena NIES-4403は運動機構について明らかになっていないが、線毛様構造物(以下線毛)を持つことがわかっている。Pseudanabaenaはこの線毛を伸長し、先端を基質に付着させ、収縮することで、細胞を牽引していると考えられている。また、Pseudanabaenaには運動に前後がなく、双方向に細胞の長軸に沿った運動を行うことが明らかになっている。本研究ではこのようなPseudanabaenaの運動特性に基づき、多数の線毛による双方向運動の数理モデルを考える。

OB・OGの方々

【2024年度卒業者】

- 小林 亮生

- 松岡 早紀

- 藪崎 広樹

【2023年度卒業者】

- 加藤 智也

- 黒川 理希

- 下津 怜⼠那

- 福田 真大

【2022年度卒業者】

- 入谷 涼

- 岡本 直樹

- 河本 優佑

- 杉田 篤俊

- 諸国 桜

- 松本 涼介

- 林 俊輔

【2021年度卒業者】

- 西川 星也

- 田野口 佳奈

- 前田 航祐

- 矢口 風香

- 八塚 剛志

- 石井 祥明

- 小川 航平

- 田中 駿悟

- 直井 まどか

【2020年度卒業者】

- 大友 和理

- 柴垣 志文

- 柴田 将広

- 三木 渚

- 三瀬 翔太

- 米岡 笑里

- 布施 彩夏

- 古川 俊介

- 松本 佳久

- 田中 泰舜

【2019年度卒業者】

- 稲井 由美

- 稲田 英幸

- 岩崎 真依

- 和田 優也

- 中野 百織

- 馬場 大芽

- 南 香帆

【2018年度卒業者】

- 奥村 圭司

- 石﨑 陽

- 幸﨑 峻

- 戸田 賢

- 溝江 恵太

- 満武 雄也

- 木村 公一

【2017年度卒業者】

- 佐藤 滉大

- 染谷 洋輔

- 平 裕介

- 尾方 健太朗

- 長谷川 将

- 藤森 玄

【2016年度卒業者】

- 宇都宮 祥平

- 奥野 純平

- 佐藤 隆巧

- 吉次 なぎ

- 小林 学弥

- 本田 雅之

【2015年度卒業者】

- 小野 恭吾

- 木村 拓

- 斎藤 拓

- 関根 渉

- 辻 喬

- 豊田 悟史

- 岡村 真海

- 佐藤 千香子

- 芳賀 未和子

- 渡邊 晋

- 河井 敦

【2014年度卒業者】

- 池田 紳哉

- 上杉 明李

- 鬼塚 俊輔

- 海保 忠勝

- 工藤 亮太

- 佐藤 希香

- 西川 哲平

- 山口 高輝

【2013年度卒業者】

- 碇 周介

- 山岸 良輔

- 久本 俊平

【2012年度卒業者】

- 青山 隼也

- 阪田 佳亮

- 田中 慶太

- 田中 秀司

- 鳴澤 良友

- 工藤 諒人

【2011年度卒業者】

- 遠藤 辰弥

- 佐々木 祟人

- 嶋谷 拓弥

- 大橋 和正

- 大屋 顕則

- 邱 誼

【20010年度卒業者】

- 岡本 力

- 田代 杏子

- 鈴木 浩太

- 渡辺 耕介

- 市川 由佳

- 澤村 藍子

- 大川戸 悠

- 木下 瑛翔

【2009年度卒業者】

- 平井 友

- 平賀 雅隆

- 松本 秀明

- 三宅 智貴

- 横谷 佳世子

- 金川 義典

- 原口 佳奈

【2008年度卒業者】

- 伊藤 昌明

- 海津 新

- 五味 拓真

- 荒船 智史

- 小澤 園美

- 小原 洋祐

- 小関 将博

- 杉山 博之

- 平本 宙大

【2007年度卒業者】

- 金澤 創

- 三井 菜那未

- 今井 智章

- 根岸 和樹

- 畑中 香保里

- 印口 淳史

【2006年度卒業者】

- 根本 英明

- 高場 枝里子

- 湯浅 太一

【2005年度卒業者】

- 稲葉 一也

- 瀧澤 銀次郎

- 並河 隆行

- 二瓶 剛大

【2004年度卒業者】

- 金子 直嗣

- 佐藤 智則

- 宮尾 紘史