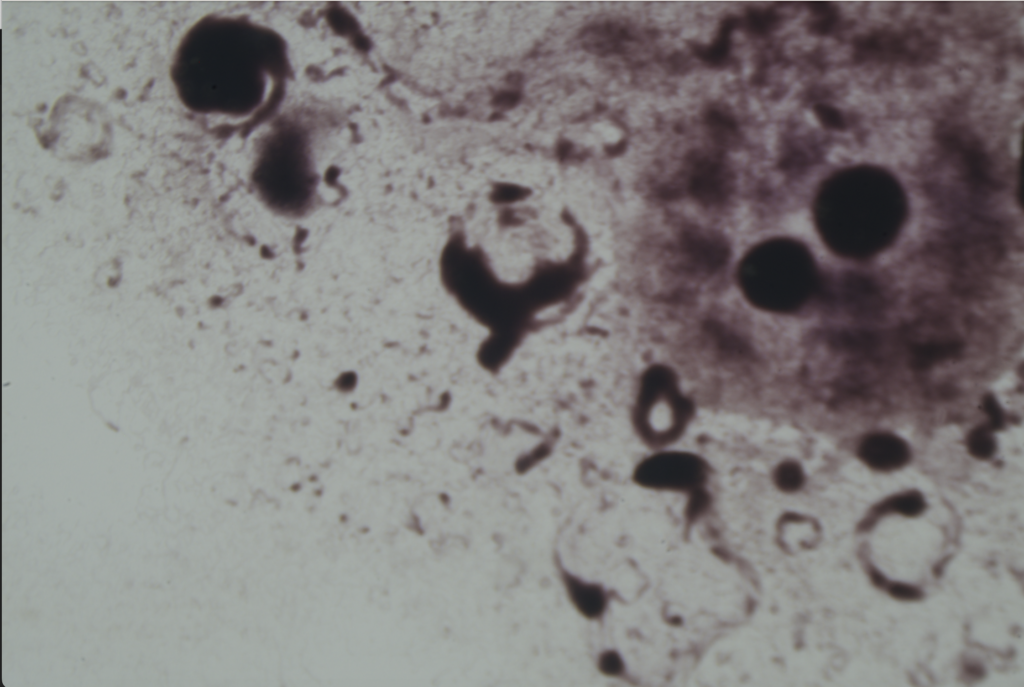

粘菌

真正粘菌変形体という少し変わったアメーバ状の単細胞生物をモデル生物とした研究について紹介します。通常の細胞には遺伝子の入れ物である核は1つです。一方、粘菌の1つの細胞には数千にも及ぶ核が含まれています。その結果、非常に大きな細胞となったため、栄養分や酸素を運搬する役割を果たす細胞内に輸送管という構造が発達しています。この輸送管の繋がり方を、ネットワーク形態と呼ぶことにしましょう。ネットワーク形態は、良い環境では密な網目状に、悪い環境では樹状に広がる、つまり、環境適応的に変化することを明らかにしました。実は、この粘菌、周期的変化を記憶することができます。そのメモリー機能はこの輸送管ネットワーク形態にあると私たちは考え、研究を進めています。高度な脳を構成するニューラル・ネットワークと、この原始的な粘菌の輸送管ネットワークを比較することで原始的な「知」のしくみを明らかしようとしています。

シアノバクテリア

群れには、一個体では実現できないいわば実力以上の力を発揮する機能があります。ここでは岩崎研究室でもモデル生物として用いている運動性シアノバクテリアを用いています。この個体はお互いに引き合うことで、その場で留まって回転する円形の群れ、彗星のように並進運動する群れなど多様な形態・運動性を持つ集団が自発的に生じます。円形の群れは細胞増殖に適し、彗星型の群れは新たな良い環境を見つけるのに適しています。このような群れ形成の仕組みを数理の立場から調べ、生物の集団化による環境適応のメカニズムを明らかにしようとしています。

細胞

私たちの身体の構成要素である細胞は、動物種や組織の種類によって形も運動性も異なります。そのように異なるのは、遺伝子が異なるからだと考えがちです。しかし、その考え方だけでは説明できない現象が沢山あります。その一つとして私たちは、MDCKという上皮細胞を全く同じ環境で培養しても、丸型、紡錘型、D字型など様々な形態や運動性を示すことに注目しました。細胞は細胞骨格というタンパク質とそれに接続する接着斑が、基質という組織を支える構造物に接着することで形作られます。そこで、これらに対応するファイバーと粒子だけで構成される力学モデルを作りました。この単純なモデルで、細胞が様々な形態や運動性を自発的に示し得ることを数学的に明らかにしました。このような数理モデルによって組織が傷ついたり、がん細胞が転移したりする際に、細胞に生じる形態の変化・運動性を理解することで、将来的には再生医療へのヒントに繋がるかも知れません。